Три Направления

ВО ФРАНЦУЗСКОМ КИНО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ

«Авангард — это интеллектуальное любопытство в области, где еще можно открыть много удивительного». Так определял сущность авангарда Рене Клер, добавляя, что он не должен ограничивать свою деятельность исключительно поисками в области психологии или созданием новых, неожиданных технических эффектов.

Французский киноавангард, расцвет которого приходится на вторую половину двадцатых годов, сформировался в атмосфере поисков и экспериментов. Во многих отношениях он продолжал традиции французских киноимпрессионистов, которые под руководством Деллюка первыми подняли бунт против коммерческого подхода к кино как к зрелищу, бездумно копирующему театральные и литературные образцы. Импрессионисты выступали за полную самостоятельность киноискусства и обособленность его выразительных средств. Они считали, что кинематографист должен по своему, не так как художники в других областях искусства разговаривать со зрителями, и не случайно поэтому киноимпрессионистов

называли первым авангардом.

Второй, или собственно, авангард пошел в своих художественных постулатах гораздо дальше, чем импрессионисты. Требование обязательности своеобразия выразительных средств привело к крайним выводам. Выразительные средства были возведены в абсолют, начали подменять выражаемое с их помощью содержание. Отсюда — внезапный взрыв формализма во французском киноискусстве.

Однако явление киноавангарда слишком сложно, чтобы разделаться с ним при помощи одного простого определения — формализм. Говоря о формалистических перегибах и бессмысленном экспериментаторстве, необходимо выяснить причины такого направления развития и определить условия, в которых художники проводили свои эксперименты.

==263

Первый и очень важный момент — это безусловно прогрессивный старт авангардистов. Художники, ставшие под знамя киноавангарда, были бунтарями. Они сопротивлялись диктатуре дельцов, всегда предпочитавших апробированные средства выражения банального содержания.

Авангардисты считали, что кино не может и не должно быть коммерческим зрелищем, из года в год повторяющим одни и те же банальные мелодраматические или комедийные сюжеты. Авангардисты мечтали, чтобы кино стало самостоятельным искусством, а не паразитом, питающимся скверной литературой или еще более убогим театром.

В основе своей это был здоровый и благородный бунт, а то, что он завел бунтарей в тупик, вполне закономерно, если принять во внимание обстоятельства его возникновения. С одной стороны, действовал фактор новизны и обнаружения неограниченных возможностей самих выразительных средств. Ведь еще так недавно импрессионисты в результате собственных экспериментов и под влиянием американских, шведских и немецких фильмов доказали, каким замечательным средством выражения мыслей и чувств может быть кино. Импрессионисты открыли неиссякаемый лирический и драматический потенциал, заключенный в фотографии, освещении, монтаже. Это было открытием языка кино, которым можно сказать во сто крат больше, чем при помощи беззвучно разговаривающих и жестикулирующих актеров и бесконечных объясняющих надписей. В открытии кпноязыка было что-то волшебное и притягательное для людей, одаренных художественным талантом. Этот восторг перед неизвестными дотоле возможностями киноязыка мог привести и действительно привел к заинтересованности исключительно проблемами формы.

Но это еще не все. Ведь необходимо помнить о том, что кино развивается не в изоляции, оно всегда связано с другими областями искусства. А что же происходило в те годы в литературе, живописи или музыке? Оказывается, всюду появились свои «авангарды», призывавшие к разрыву со всеми теми непреходящими ценностями, которые создавались веками. Авангард выступал против сюжета в произведениях литературы, против мелодии в музыке, против принципа отражения окружающего нас мира в живописи. Авангардисты выдвигали по-разному сформулированные и обоснованные, но в конечном счете сходные по существу лозунги о «чистоте отдельных художественных дисциплин», сводящиеся к тому, что специфика формирования художественного видения определяет не только своеобразие, но и смысл существования данного искусства.

Так, например, «чистота» живописи или музыки достигалась путем отказа от всякой описательности как элемента, якобы взятого у литературы. Эти идейнохудожественные тенденции, имевшие множество выдающихся приверженцев в разных авангардистских школах — кубистов, дадаистов или сторонников атональной музыки,— нашли свое отражение и в кино. И здесь искали чистую сущность, «эссенцию» кинематографичное™, искореняя все,

==264

что якобы чуждо кино, что привнесено из других искусств. Влияние живописного и литературного авангарда толкало кинематографистов к формальным экспериментам, к поискам в области формы — и только формы — ответа на вопрос, что такое киноискусство.

Киноавангардисты никогда не составляли цельной группы или школы, наоборот, это был необычайно текучий человеческий коллектив, с постоянно меняющимся составом. Одни сближались с авангардом, другие по тем или иным причинам отходили от него. Случалось, что режиссер сугубо коммерческого типа в перерыве между двумя конформистскими картинами неожиданно создавал авангардистское произведение. Многие постановщики быстро забывали о своих авангардистских эскападах и при первом удобном случае переходили на безопасные позиции «нормального искусства». Киноавангард в отличие от авангардов в других областях искусств не создал школы с определенной программой. За исключением сюрреалистов (да и то не всех), никто из кинорежиссеров не декларировал своей принадлежности к определенной группе или направлению.

Вот почему трудно создать какую-то четкую систематику деятельности французских киноавангардистов. Можно говорить лишь о некоторых тенденциях или основных принципах, характеризующих деятельность тех или иных художников в определенный период. Ибо спустя некоторое время те же самые люди под влиянием обстоятельств оказывались в другом лагере или вообще вне авангарда. Текучесть киноавангарда, непрестанные странствия художников в поисках идеала или — более прозаично — заработка отражают общее положение художника в буржуазном обществе XX века.

Глубокий анализ этого положения сделал Кристофер Кодуэлл в эссе под названием «Д. Г. Лоуренс — эсюд о буржуазном художнике» *. Кодуэлл писал, что буржуазный художник находится под постоянным давлением двух противоположных сил. С одной стороны, требования рынка приводят его к коммерции, к вульгаризации искусства. С другой счороны, если он восстает против коммерции, появлется новая, центростремительная сила, толкающая его в объятия герметизма. Тогда художник отворачивается от рынка, от потребителей и рассматривает произведение искусства как конечную цель, цель саму в себе. Творческий процесс принимает в этом случае крайне индивидуалистические формы. Общественные ценности, заключенные в привычных для зрителей художественных формах, теряют свой смысл, ибо произведение искусства доступно лишь одному его создателю. Это явление двойного нажима — буржуазного общества и индивидуального бунта — проявляется не всегда одинаково и с одинаковой силой. В двадцатые годы во Франции деятели киноискусства подвергались особенно сильному давлению и с той, и с другой стороны; этим и объясняется растерянность мно-

С h г istopher Caudwell, Studies in a dying culture, London, 1948, p. 46—47.

==265

гих творческих работников; не умея найти правильный путь, они бросались в своих поисках из одной крайности в другую.

Помня о всех этих оговорках, можно все же попытаться выделить во французском киноавангарде три основные направления поисков. Первое, продолжавшее опыты Деллюка,— это импрессионистическое направление в лице Жермены Дюлак, Альберто Кавальканти, Жана Ренуара и Дмитрия Кирсанова. Второе — экстремистское направление, представителями которого были сторонники «чистого кино»: Анри Шометт, Фернан Леже, Франсис Ппккабиа и в какой-то сгепени (в «Антракте») Репе Клер. Наконец, третье направление, возникшее позднее первых двух,— это сюрреализм во главе с Луисом Бюнюелем и Маном Реем *.

Режиссеры-импрессионисты мало чем отличались от своих предшественников начала двадцатых годов. В принципе они не возражали против сюжета, требуя, однако, чтобы каждый фильм имел четко выраженную тему.

Фильм мог быть повествованием, построенным по законам драматургии, или же передавать какое-то настроение пли цепь изменчивых настроений. Фильм должен воздействовать на зрителя как зрительная симфония, в которой, несмотря на музыкальную терминологию, легко обнаружить стилистические фигуры, заимствованные у литературы,— аналогии, метафоры, символы.

Наиболее активную позицию среди киноимпрессионистов второй половины двадцатых годов занимала Жермена Дюлак, которая являлась сьязуюшим звеном между старой и новой школами и одновременно идейным вождем импрессионистического направления второго авангарда. Теория Жермены Дюлак о том, что фильмы должны вызывать у зрителя такое же ощущение, как у человека, слушающего музыку, нашла свое практическое выражение в таких картинах, как «Приглашение к путешествию» (1927), «Пластинка 927» (1928) и «Арабеска» (1928), дающих зрительные эквиваленты музыкальных произведений Бетховена, Шопена и Дебюсси. В этих фильмах Дюлак старалась воплотить в зримых образах переживания, которые возникают в процессе восприятия музыкального произведения. Отдельные кадры соединялись на основе живописных и литерачурпых ассоциаций. Так возникла новая изобразительная поэтика кино, являющаяся результатом, с одной стороны, влияния музыки, сообщающей фильму мелодику и ритм, а с другой — литературной стилистики, обеспечивающей взаимосвязь отдельных кадров. Фильмы Жермены Дюлак, даже если они демонстрировались под аккомпанемент грамофонных пластинок, отличались достаточной степенью свободы в выборе зрительных эквивалентов музыки, но настроение их было понятно благодаря использованию однозначных и общепринятых символов (например

Такую систематизацию предлагает Альберто Кавальканти в своей автобиографической книге «Filme e Realidade», Sao Paulo, 1953.

==266

черный цвет и мрачные тона освещения выражали минорное настроение, а улыбающийся ребенок соответствовал звуковому allegro и т. д.).

Альберто Кавальканти (род. 1897) не придерживался столь крайних воззрений, как Жермена Дюлак: все его авангардистские фильмы основывались на ясных и понятных сценариях.

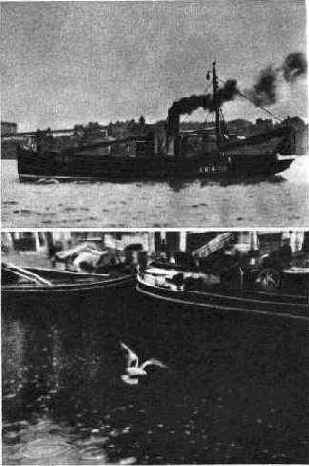

Этот молодой художникдекоратор, сотрудничавший с Марселем Л'Эрбье, дебютировал сентиментальным репортажем о жизни будничного Парижа «Только время» (1926). Фильм, вышедший за несколько месяцев до «Симфонии большого города» Руттмана, был, вероятно, первой попыткой кинематографического обозрения большого города, его архитектурных и социальных контрастов. В «Маленькой Лили» (1927) Кавальканти лишь проиллюстрировал средствами кино парижскую уличную песенку — балладу о несчастной любви бедной швеи. В стилизованных, снятых через прозрачную ткань кадрах режиссер старался передать специфическую атмосферу уличной поэзии парижских предместий. Наконец, в своем наиболее зрелом фильме «На рейде» (1928) режиссер обратился к традициям «Лихорадки» Деллюка и «Верного сердца» Эпштейна, воссоздав на экране романтическую атмосферу марсельского портового кабачка, тоску по далеким странствиям, конфликт между обыденностью жизни и мечтой о необыкновенных приключениях. Здесь, как и в предыдущих фильмах, удачно найдено верное соотношение фотографии, монтажа и игры актеров, что помогло передать атмосферу показанной на экране среды. Свойственные Кавальканти романтические акценты в описании парижской улицы или марсельского порта мы обнаружим в тридцатые годы, в период расцвета французского киноискусства в фильмах Карне и Дювивье.

Несколько раньше, чем Кавальканти, дебютировал как кинорежиссер Жан Ренуар (род. 1894), сын великого художника-импрессиониста Огюста Ренуара. В фильмах «Дочь воды» (1924) и «Девочка со спичками» (1928) Ренуар пытался найти экранное выражение сказки. «Дочь воды» интересна живописной кинематографической трактовкой пейзажа. Во второй картине большую роль играло движение и монтаж, особенно в той сцене, когда герои убегают от смерти, принявшей облик черного гусара.

В ранних фильмах Ренуара чрезвычайно интересна актерская игра Катрин Хесслинг: образы, созданные ею, словно сошли с полотен художнпков-нмпрессионистов. В экранизации натуралистического романа Э. Золя «Нана» (1926) стиль игры Катрин Хесслинг прозвучал диссонансом, зато в последовательно импрессионистских фильмах как Ренуара, так и Кавальканти («Маленькая Лили» и «На рейде») он был важным художественным компонентом.

Последним, достойным упоминания представителем импрессионистского направления был Дмитрий Кирсанов, автор нескольких авангардистских фильмов. Наиболее значительной была картина о двух сестрах,

==267

живущих в рабочем районе Парижа — Менильмонтане. Фильм, сня1ый в стиле народной баллады, так и назывался «Менильмонтан» (1924). Кирсапов перенес на экран настроение парижской улицы, маленьких домиков, жалких пансионатов и атмосферу нищенской жизни. Он, как и Жермона Дюлак, сравнивал фильм с музыкальным произведением, считая, что отдельные кадры — это объединенные в гармонические системы аккорды. В сравнениях такого рода Кирсанов шел довольно далеко, доказывая, например, что если бемоль изменяет музыкальную фразу, то и соответствующее освещение может придать сцене совсем иное настроение.

Режиссеры, представлявшие импрессионистское направление, не исключая и Жермены Дюлак, не отказывались от работы в коммерческом кинематографе и в определенный момент все оказались вне авангарда.

Иначе обстояло дело со сторонниками «чистого кино», для которых водораздел между киноискусством и коммерческой продукцией был непреодолим: он разделял два враждебных друг другу мира. Здесь речь шла не о способе самовыражения при помощи кинематографических средств, а о гораздо более важном: о борьбе за полную автономию киноискусства.

Один из выдающихся представи гелей этого направления авангарда Анри Шометт, брат Рене Клера, автор фильмов «Пять минут чистого кино» (1925) и «Игра световых отражений и скоростей» (1925), следующим образом формулировал теоретические принципы «чистого кино»: старое кино ограничивалось исключительно показом известных вещей, играя роль зрительного фонографа — аппарата, регистрирующего и воспроизводящего запись. Этого добивались двояким способом: или давая простую репродукцию явлений (документальный фильм), или косвенную репродукцию, используя уже существующие (театр, пантомима, мюзик-холл) зрелищные модели (драматический фильм). А кино, считал Шометт, может не только воспроизводить, но и творить.

Если оставить в стороне логику фактов и реальность предметов, то на экране появятся необычайные видения, созданные благодаря содружеству объектива кинокамеры с движущейся пленкой. Тогда появится «чистый фильм», отделенный от всех других элементов, как драматических, так и документальных, возникает визуальная симфония, а кино станет самостоятельным царством света, ритма и форм, так же как музыка является царством звуков.

Анри Шометт требовал отделить кинообраз от его содержания, придать ему самостоятельную ценность. Образ рассматривался не как отражение какого-то фрагмента реального мира, а как нечто автономное, самоцельное.

Идеи Шометта ярче всего проявились на практике в фильме художника-кубиста Фернана Леже «Механический балет» (1924). На 300 метрах пленки были зафиксированы предметы повседневного употребления —

==268

щетки, горшки и т. д. Предметы эти показаны необычно, сняты с таких точек, что они утратили свои нормальные, знакомые зрителям формы. Камера приближалась и отдалялась от предметов, благодаря чему достигался эффект движения. Кроме того, Леже вмонтировал в фильм многократно повторяющийся кадр прачки, поднимающейся по лестнице с корзиной белья, и другой женщины, качающейся на качелях. Повторяющиеся кадры обеих женщин выполняли функцию метронома, дающего ритм танцу неодушевленных предметов.

В чем смысл этого авангардистского фильма? Концепцию произведения лучше всего объяснил сам автор, говоря, что «настоящий фильм — это изображение предметов, абсолютно новых для наших глаз. Предметы эти производят большое впечатление, если мы сумеем показать их соответствующим образом». Необходимо найти такое положение камеры, чтобы «часть какого-то предмета, не имеющего на первый взгляд никаких изобразительных достоинств, получила внезапно поразительную пластическую ценность и к тому же совершенно новую».

В каком случае предметы могут получить это новое качество? «Только тогда,— отвечал Фернан Леже,— когда они будут изолированы от окружающей их среды и всяких логических связей».

Предметы эти следует перенести на экран в движении и придать им «заранее продуманную» ритмическую организацию. Только тогда художник выполнит свою задачу _«наполнится тем, что его окружает и будет как губка впитывать жизненную силу мира».

Фильм Леже принципиально отличается от экспериментов немецких абстракционистов — Рихтера, Эггелинга и Руттмана. Абстракционисты хотели лишить кинообраз сходства с конкретными предметами, а роль кино свести к игре света, форм и линий. В отличие от них Леже ставил перед собой задачу насытить зрителя «реальностью» окружающего его мира. Однако практические результаты этих столь различных по замыслу попыток создания «чистого фильма» оказались сходны. И в том, и в другом случае на экране появлялись случайные, непонятные для зрителя предметы, снятые всегда сбоку, снизу или сверху и никогда так, как видит их обычный наблюдатель. Кое-где между позитивными кадрами вмонтировано несколько негативов, и «чистый фильм» был готов. Зритель минуту-другую смотрел на такую «зрительную симфонию» с интересом, который вызывает любое чудачество; через пять минут это ему надоедало, через десять нервы не выдерживали, а через пятнадцать он начинал громко протестовать.

Почти одновременно с «Механическим балетом» появился другой «чистый фильм»—«Антракт» (1924) Рене Клера, снятый по сценарию художника-дадаиста Франсиса Пиккабиа. К «Антракту» мы еще вернемся, рассматривая творческий путь Репе Клера, а здесь только напомним, что и этот фильм был результатом стремления лишить кинообраз его смыс-

==269

ловой ценности. «В «Антракте»,— писал в 1924 году Рене Клер,— образ освобожден от обязанности что-то означагь, он рождается реально, имеет конкретное существование».

Понять «Механический балет» и «Антракт» можно лишь в контексте современных им течений и художественных школ в других областях искусства. Оба фильма выражали идеи дадаизма, созданного в годы войны в Швейцарии Тристаном Тзара, французским поэтом румынского происхождения. В начале двадцатых годов дадаизм стал модным направлением среди художественной молодежи Парижа; в числе сторонников дадаизма были, в частности, Андре Бретон, впоследствии создатель сюрреализма, поэт Луи Арагон и художник Франсис Пиккабиа.

Дадаизм был выражением нигилистического протеста против действительности, которая привела к первой мировой войне и послевоенным разочарованиям. Дадаисты выступали против всех и против всего, провозгласив своей единственной философией абсурд и отрицание. Они не признавали никаких авторитетов, высмеивали традиции, привычки и логику. Дадаистские фильмы утверждали господство абсолютной бессмыслицы, проявляющееся в специфической форме «чистого кино». Но в тот период, когда появились «Механический балет» и «Антракт», дадаизм уже уходил в прошлое, а на его месте появилась новая школа сюрреализма, к которой примкнули почти все дадаисты во главе с Андре Бретоном.

Среди кинематографистов появилось немало сторонников сюрреализма. Бывший дадаист, американский фотограф Ман Рей в сотрудничестве с поэтом-сюрреалистом Робером Десносом сам создал целую серию сюрреалистических фильмов. Его «Возвращение к разуму» (1923), «Эмак Бакия» (1926), «Морская звезда» (1928) и «Тайны замка Де» (1928) могут служить образцом переложения на язык кино принципов сюрреализма. В фильме «Морская звезда» Ман Рей, использовав поэму Десноса, материализовал на экране подсознательный мир спящего человека. Фильм не иллюстрировал стихи, а дополнял поэтический мир Десноса собственным поэтическим видением Мана Рея.

Кино убедительнее других искусств стирало границу между мечтой и реальностью и особождало от необходимости логического оправдания действия. То, что в поэзии использовал Бенжамен Пере, а в живописи Макс Эрнст — парадоксальное и алогичное соединение слов или пластических форм,— в кинематографе производило гораздо более сильное впечатление благодаря монтажу. Темнота просмотрового зала, ирреальная обстановка восприятия фильма зрителями способствовали сюрреалистским экспериментам в киноискусстве. Восприятие живописного или литературного произведения происходит в условиях гораздо менее благоприятных для стирания границы между реальным миром и миром сонных грез.

В конце двадцатых годов сюрреализм во французском кино проявлялся преимущественно в двух формах — спокойной и резкой.

Представителем

К оглавлению

==270

первой был создатель красивых фотографических видений Ман Рей, второй — испанский режиссер Луис Бюнюель, работавший вместе с испанским художником Сальвадором Дали. Фильм Бюнюеля и Дали «Андалузский пес» появился в 1928 году, в период огромной популярности сюрреализма.

«Андалузский пес» вызвал бурю споров, протестов и восторга. Из запутанной, разорванной истории двух влюбленных мало что можно было понять, но в памяти зрителей остались пугающие кадры глаза, разрезаемого бритвой, кровоточащей раны на ладони, по которой ползали муравьи, двух католических священников, тянущих за веревки рояль, на котором лежал мертвый мул. Каков смысл этих садистских, эротических символов? Нашлись «знатоки», утверждавшие, что здесь показаны любовь героя и его половое влечение, связанные религиозными предрассудками (священники) и буржуазным воспитанием (рояль и мул). Для этих толкователей формалистского киноязыка все сводилось к фрейдистским символам и комплексам.

В действительности же дело было и проще и одновременно сложнее. Бюнюель и Дали показали на экране несвязанную, свободную от законов логики цепочку случайных ассоциаций. Не стоит пытаться объяснять их, раскладывать в определенном порядке, ибо это противоречит самому принципу творчества этих художников. Зато можно и даже необходимо увидеть в фильме атмосферу страстного протеста, бунта против действительности. В мучительном сне наяву героев «Андалузского пса» сконцентрирован мощный заряд сопротивления, желание рассчитаться с людьми и с миром. В «Андалузском псе» отсутствовали формальные приемы, к которым приучил снобистскую публику киноавангард. Там не было ни оптических деформаций, ни неожиданных точек зрения камеры, не было негативных вставок и эксцентричного монтажа. Люди в «Андалузском псе» выглядели нормально, и мир, в котором они находились, был тоже внешне нормален.

Однако обыденность относилась лишь к внешней оболочке явлений. В мире Бюнюеля общепринятые мерки времени и пространства несущественны, никого не интересует так называемый здравый смысл.

Если людьми и управляют какие- то законы, так это законы, а вернее, силы, страсти. Страсти беспощадной, прокладывающей себе путь вопреки сопротивлению индивидуума и общества. Расчеты Бюнюеля с миром — это расчеты с действительностью, которая сковывает человеческие страсти, мешает человеку жить так, как он того хочет. Человек никогда не свободен, он всегда борется за свою свободу. Таково бунтарское и анархическое кредо Бюнюеля.

Ничего удивительного, что постановщика «Андалузского пса» нисколько не смущали протесты, зато его возмущали восторги снобов, которые, ничего не понимая, восхваляли фильм только потому, что сюрреализм был моден. Вот об этих-то лицемерных энтузиастах, не понимавших что

==271

«Андалузский пес»— это протест, вызов, брошенный миру, Бюнюель с горечью и иронией писал: «Глупа толпа, считающая прекрасным или поэтичным то, что, в сущности, является лишь отчаянным и страстным призывом к убийству».

«Андалузский пес» очень далек от морских волн и водорослей, которыми играл Man Рей. Среди сюрреалистов было немало молодых художников мелкобуржуазного происхождения, в сердцах которых пылал огонь бунта. Спустя много лет некоторые из них, как Луи Арагон, Тристан Тзара, Робер Деснос или Поль Элюар, нашли верную дорогу к революции в рядах Французской коммунистической партии. Но путь этот был долог, чреват препятствиями и поворотами. Приблизился к ней Луис Бюнюель в документальном кинорепортаже из Испании «Земля без хлеба» (1932), отдалился от нее совершенно Сальвадор Дали, в будущем придворный художник папы римского и генерала Франко.

Все авангардистские киношколы, начиная от импрессионистов и кончая сюрреалистами, имели одну общую черту: фильмы, созданные ими, были предназначены не для широкой публики, а для узкого круга знатоков нового искусства и снобов, для которых открывали специальные киноклубы и кинотеатры (как, например, «Старая голубятня» Жана Тедеско или «Студия Урсулинок» актеров Талье и Мирга). Неверно утверждать, что специальные кинотеатры и движение киноклубов, объединенных в федерацию, во главе которой стояла Жермена Дюлак, были только уступкой снобизму.

Во многих случаях эти кинотеатры и клубы сумели заинтересовать зрителей прогрессивными произведениями киноискусства и способствовали созданию экспериментальных фильмов, которые, впрочем, снимались с мыслью о том, что они могут быть поняты только немногочисленной группой посвященных. Отказ от драматургии, от понятного содержания, желание вызвать скандал — все это изолировало авангард, лишало его широкого художественного воздействия. Авангардисты в некотором смысле обрекали себя на добровольную изоляцию, а это неизбежно должно было привести к внутренним конфликтам, ибо по природе своей кино перерастает рамки узких экспериментов.

Многие авангардисты переходили в коммерческое кино, сохраняя, однако, свои художественные устремления. В особенности это относится к импрессионистам как из первого авангарда Деллюка, так и из представителей младшего поколения. Из старых мастеров Марсель Л'Эрбье никогда не был в истинном смысле этого слова авангардистом; он всегда работал в коммерческой системе кинопроизводства, стараясь, однако, в таких фильмах, как «Эльдорадо» и «Дон Жуан и Фауст», создавать произведения подлинного искусства. Позднее Л'Эрбье все в большей степени поддавался коммерческому нажиму и ему больше не удалось создать столь же интересные произведения, как в период раннего киноимпрессионизма. Он бросался от одной темы к другой и окончательно расписался в своей

==272

капитуляции в модернизированной, лишенной всякого социального содержания экранизации «Денег» Золя (1928) и в «Белых ночах» (1929), поставленных по мотивам салонного романа Жозефа Кесселя.

Жан Эпштейн избежал такого творческого поражения, как Марсель Л'Эрбье, но и в его биографии можно обнаружить приключенческоэкзотический фильм «Лев Моголов» (1926) с Иваном Мозжухиным или экранизацию салонного «психологического» рассказа Поля Морана «Трехстворчатое зеркало» (1928). В фильмах Эпштейна, в том числе и самых слабых, всегда заметны творческие поиски, хотя бы и формальные; и даже в картинах с салонной тематикой мы ощущаем полуироническую улыбку, улыбку снисхождения по отношению к описываемой среде.

В «Падении дома Эшеров» (1928) Эпштейн воскресил традиции литературного символизма полувековой давности и ввел, пожалуй, впервые замедленный монтаж для выражения атмосферы хаоса и безнадежности, характерной для прозы Аллана Эдгара По.

Эстетские фильмы Л'Эрбье или более значительные, но также отмеченные печатью эстетизма картины Эпштейна появлялись на экране наряду с лентами конкурирующей фирмы «Альбатрос», основанной в начале двадцатых годов русскими эмигрантами. На французской почве возродились традиции дореволюционной русской психологической драмы режиссера Евгения Бауера, поклонника красивых декораций и стилизованной актерской игры. Такие фильмы, как «Пылающий костер» (1923) в постановке Мозжухина и Волкова или «Кин» (1925) режиссера Волкова представляли собой своеобразный тип коммерческой продукции, прикрывающейся модной экспрессионистской манерой. Изобразительное богатство (работа оператора и художника) сочеталось в этих фильмах с преувеличенным психологизированием в актерской игре и с декадентски безнадежным настроением сценариев.

Наиболее крупной фигурой, характерной для объединения искусства и кассовых интересов под флагом эстетизма, был Абель Ганс, создатель монументального фильма о Наполеоне. «Наполеон, увиденный глазами Абеля Ганса»,— таково полное название фильма, вышедшего на экраны в апреле 1927 года, после длительного съемочного периода. Это была первая часть произведения, охватывающего по замыслу режиссера всю жизнь французского императора. Реализовать этот проект не удалось, и, кроме «Наполеона», действие которого заканчивалось эпизодами первой итальянской кампании, в 1928 году в Берлине был снят лишь эпилог эпопеи —«Наполеон на острове св. Елены» (по сценарию Абеля Ганса режиссером Лупу Пиком).

Весь фильм, по авторскому замыслу, должен был служить восхвалению Бонапарта, а на практике — интересам всех его приверженцев и наследников, мечтавших вырвать Францию из «болота республиканского хаоса».

18

|

—5 |

|

==273 |

«Наполеон» как субъективно, так и объективно был реакционным фильмом.

Его политическую вредность разоблачил на страницах газеты «Юманите» критик-коммунист Леон Муссинак: «С общественной точки зрения «Наполеон»— произведение вредное, достойное осуждения и осужденное. В этом фильме французская революция разрушает все то хорошее, что было сделано старым режимом; революцией руководят безумцы, маньяки, дегенераты. К счастью, появляется Наполеон Бонапарт, чтобы навести порядок по законам дисциплины, авторитета и любви к родине, короче говоря, по законам военной диктатуры».

Военные акценты фильма не понравились либеральному, пацифистски настроенному критику газеты «Ле тан» Эмилю Вийермозу: «Сделать романтичной фигуру деспота, прикрыть киноцветами памятник тирана — это отвратительно как с философской, так и с исторической точек зрения. Приукрашивать романтизмом технику массового уничтожения — это тяжелая ответственность перед матерями, чьи дети, возможно, завтра окажутся под огнем пулемета. Пусть Абель Ганс не забывает, что, беря на себя роль летописца истории вчерашнего дня, он становится, не отдавая, быть может, себе в этом отчета, соавтором истории завтрашнего дня».

В «Наполеоне»— апологии милитаризма и военной диктатуры — сосредоточились все недостатки стиля режиссера и ущербность его философии. Несчастьем Ганса была его приверженность к упадочному, эпигонскому романтизму Эдмона Ростана и Викторьена Сарду. Это их глазами видел режиссер историю и исторических героев. Отсюда вся его драматургическая непоследовательность и дурной вкус. По ходу действия фильма Наполеон все время меняется. Так, например, Наполеон на Корсике — это новое воплощение спортивного Дугласа Фербенкса, с политиками он ведет себя, как Юлий Цезарь из провинциального театра, а в сценах с Жозефиной — он всего-навсего псевдоромантический комедиант. У Наполеона нет достойных противников, вокруг пего — трусы и ничтожества. А его друзья и сторонники — это идолопоклонники. Символика и пространные цитаты из различных исторических произведений, приведенные в титрах, еще более подчеркивают непереносимо напыщенный стиль зрелища.

Актер Альбер Дьедонне совершенно не справился с большой и ответственной ролью Наполеона.

Но тот же самый Муссинак, который резко осудил идеологию произведения, одновременно написал в своей рецензии, что «Наполеон» — это важная дата в истории развития кинематографического мастерства. И сегодня, спустя много лет, мы восхищаемся режиссерским талантом Ганса, произведением художника, уже тогда понимавшего и чувствовавшего природу кино.

В «Наполеоне» больше всего удались те сцены, в которых при помощи определенной техники съемок и монтажа автор добился поэтического настроения, взволновал зрителя. В сцене заседания Конвента Ганс поме-

==274

стил съемочную камеру на качелях над толпой, добившись тем самым необыкновенно сильного эффекта. Волна возмущения или радости пробегает через зал, и движущаяся камера передает реакцию депутатов. В эпизоде сражения под Тулоном автоматическую камеру прикрепили к груди одного из участников съемки, так что зритель оказывался как бы в центре битвы.

Но важнейшим техническим достижением и вместе с тем расширением художественных возможностей кино было применение тройного экрана, так называемого триптиха. Ганс при помощи триптиха либо усиливал реакцию зрителя, либо давал возможность зрителям одновременно воспринимать несколько событий. В одной из сцен, например, на первой части экрана мы видим марширующую колонну войск, на второй — показана карта Европы, а на третьей — Жозефина Богарне и на фоне ее лица (двойной экспозицией) — Наполеон. Такое сопоставление трех изображений конкретизировало исторические обстоятельства и вместе с тем объясняло внутренние причины начала итальянской кампании. Тройной экран служил в «Наполеоне» двум целям: он расширял поле зрения (как в эпизоде тулонской битвы) и создавал эффект одновременности действия (как в примере с итальянской кампанией). И в том, и в другом случае тройной экран, опережая на двадцать пять лет изобретение синерамы и широкого экрана, был более гибок, чем они. Во время демонстрации «Наполеона» тройной экран использовался только в тех случаях, если это было необходимо по ходу действия.

К сожалению, эксплуатационные трудности и отсутствие интереса со стороны кинопромышленников помешали распространению тройного экрана. Ганс вошел в историю кино как пионер панорамного кинематографа, а в 1955 году он снова вернулся к идее триптиха («поливидение»).

В производственном отношении «Наполеон» был суперколоссом. Первоначальный вариант фильма насчитывал пятнадцать тысяч метров; так называемый «большой вариант», демонстрировавшийся в нескольких парижских кинотеатрах, имел 10 700 метров (около восьми часов проекции); на торжественной премьере в Опере показали копию длиной 5500 метров, а в обычный прокат поступила копия 3500 метров. Чем короче был вариант, тем меньше становился понятен смысл фильма. Фильм казался зрителям случайным набором кадров. В течение четырех лет работы Ганс израсходовал астрономическую цифру — 450 тысяч метров негатива. Фильм стоил пятнадцать миллионов франков. Какую прибыль получила фирма, навсегда останется тайной бухгалтерских книг. Очевидно только одно — Абель Ганс больше никогда не получил денег, необходимых для продолжения съемок задуманной трилогии о Наполеоне. А его следующий фильм, вышедший уже в звуковом периоде, «Конец мира» (1930), был очень скромным произведением по сравнению с грандиозным «Наполеоном».

1-8*

==275

Эстетствующие кинорежиссеры поднимали престиж кинопродюсеров, но не приносили им прибылей. Казалось бы, такие произведения, как «Наполеон», смогут конкурировать как во Франции, так и за границей с американской продукцией. Практика, однако, опрокинула эти расчеты. Зрители, особенно за рубежом, предпочитали зрелищные фильмы без символики и литературных ассоциаций, фильмы типа «Бен Гура» или «Царя царей».

Французские кинопромышленники, как и их европейские коллеги, перед лицом американской экспансии выдвинули следующий лозунг: «Мало фильмов — дорогие фильмы — международные фильмы». Другими словами — лучше вложить десяток миллионов в один фильм, чем в несколько, но зато не жалеть денег на декорации, толпы статистов и приглашенных из разных стран актеров, чтобы привлечь к фильму внимание именами популярных звезд.

Всякое проявление национального характера в фильме встречало сопротивление дельцов, сторонников международных рецептов. Применяя эти рецепты, осовременивали классиков французской литературы, перенося действие «Денег» Золя или «Иветты» Мопассана в современность и заставляя выступать вместо французов — немцев, англичан, итальянцев и венгров. А когда «специалист по истории Франции» Раймон Бернар поставил «Чудо волков» (1924), фильм, действие которого происходило в эпоху Людовика XI, ему посоветовали в следующий раз выбрать более привлекательную и «международную» среду двора русской императрицы Екатерины II. И Бернар поставил фильмы «Игрок в шахматы» (1927) и «Тараканова» (1929).

Режиссеры, работавшие в коммерческом кино, так же как и авангардисты, все дальше уходили от жизни, и все большая пропасть отделяла действительность от ее кинематографического воплощения. Исходя из разных предпосылок, и авангардисты, и режиссеры коммерческого кинематографа совершили одну и ту же ошибку: они отказались от реализма, сознательно создавая на экране призрачный, воображаемый мир.

Неужели во французской кинематографии совсем исчезли реалисты? Как могло случиться, что на родине великолепной реалистической литературы кино оказалось в сфере формалистических и натуралистических влияний? Причин такого положения много, и о некоторых из них мы уже говорили. Здесь следует еще напомнить, что народный характер раннего французского кинематографа начала века уступил место натуралистическим и псевдоклассическим зрелищам «Фильм д'ар», подражавшего театру. Реакция же на «Фильм д'ар» выразилась не в обращении к народному реалистическому фильму, а в наступлении импрессионистов, а затем и формалистического авангарда. Декадентское французское искусство конца XIX — начала XX века также оказало влияние на кино; безразлично, было ли это влияние талантливых художников-импрессионистов, театра Антуана, литературы символистов или же влияние ремесленни-

==276

ков, авторов бульварных романов и пьес, оно всегда и неизменно усиливало антиреалистические тенденции.

Может быть, даже ближе к реализму были такие честные ремесленники, как Луи Фейад или Леон Пуарье, автор полудокументальной картины «Верден» (1928), или Анри Фекур, создатель добротной, хотя и иллюстративной экранизации «Отверженных» (1927), или Жак де Баронселли, лучшим произведением которого был «Исландские рыбаки» (1924). Баронселли очень верно сформулировал свои творческие убеждения, утверждая, что «нельзя говорить о двух типах фильма — для избранных и для народа. Это неправда: есть только один тип фильма. И не нужно ни презирать широкую публику, ни отрекаться от нее; нельзя кормить ее нищенской, поспешно приготовленной пищей под тем предлогом, что истинное искусство предназначено избранной категории зрителей. Надо стараться быть простым и правдивым и думать больше о том, чтобы волновать, а не о том, чтобы очаровывать».

Эти простые и искренние слова режиссера не нашли, к сожалению, поддержки в силе его таланта. И не Баронселли принадлежит честь доказать на практике их справедливость. К счастью для киноискусства, во Франции нашлись художники, выбравшие правильный путь и правильное направление. Они создавали популярные, предназначенные для широкой публики фильмы, отличавшиеся высоким художественным уровнем. Режиссерами, которые в конце двадцатых годов вывели французское киноискусство на широкую дорогу реализма, были Жак Фейдер и Рене Клер.

В 1948 году Рене Клер так определил историческую роль Фейдера: «Между 1920 и 1928 годом во французском кино определились две тенденции: с одной стороны эстетизм, авангард, поиски новых средств выражения; с другой — так называемый коммерческий фильм, который (как и сегодня Ролливуд) предназначен был лишь для того, чтобы делать сборы, придерживаясь устоявшихся формул. Опасности, которые несла вторая тенденция, были очевидны, но и первая была ошибочна, поскольку отдаляла кино от народных масс, без которых оно не может существовать. Заслуга Жака Фейдера в эту эпоху заключалась в том, что, противостоя обеим этим тенденциям, он создал фильмы, обращенные к публике из всех классов и обладавшие к тому же высокими художественными достоинствами».

Те же самые слова мог бы сказать и Жак Фейдер о фильмах Рене Клера двадцатых годов.

Жак Фейдер (1888—1948) начал работу в кино в качестве киноактера еще до войны, в 1912 году. Потом был ассистентом режиссера и наконец в 1915 году дебютировал как самостоятельный режиссер. До 1921 года он поставил несколько весьма посредственных фильмов. Только экранизация экзотической и модной в те годы повести Бенуа «Атлантида» стала переломной в карьере Фейдера. «Атлантида» (1921) вопреки тогдашним

==277

методам была снята в основном на натуре, и потому настоящей героиней фильма была не Антиноя, легендарная владычица исчезнувшего Maтeрика, а совершенно реальная, грозная и поэтическая пустыня Сахара, где проходили съемки. Уже в этом первом удачном фильме проявились и художественная концепция режиссера, и элементы стиля, которые нашли свое полное выражение в его последующих работах.

Фейдер был одним из немногих художников, понимавших, что только глубоко национальный фильм может иметь международный успех. В период, когда кинодельцы пропагандировали космополитический рецепт совместных постановок как единственное средство борьбы с американской экспансией, Фейдер верно и дальновидно определял пути развития киноискусства. «В Европе,— писал режиссер в 1926 году,— возникли три национальные школы: шведская, немецкая и французская. Чтобы противостоять волне американской продукции, захлестнувшей европейские экраны, необходимо, чтобы каждая школа развивала свои особые, присущие только ей черты. Фильм понравится публике пяти континентов в том случае, если он будет искренним, правдивым свидетельством национального стиля и темперамента и если он убедительно расскажет о жизни людей в данной стране». Год спустя Жак Фейдер еще раз подтвердил свои взгляды, высмеяв так называемые международные фильмы, пытающиеся быть одновременно и французскими, и немецкими, что является, конечно, творческой бессмыслицей. Пропаганда национального характера фильмов, столь редкая в те времена в капиталистических странах, в значительной мере определяла и отношение режиссера к проблеме экранизации.

Фейдер в отличие от своих коллег, особенно из авангардистского лагеря, охотно брал литературные произведения как материал для сценариев; литература помогала ему в характеристике среды, времени действия, людей. Однако Фейдер не был сторонником рабской, буквальной экранизации. По словам Рене Клера, он, «использовав сюжет... литературной истории, не предназначенной для кино, заставил жить ее второй жизнью с помощью нового средства выражения...». Экранизация была дляФейдера процессом, напоминающим оркестровку: простую мелодию (оригинальная тема литературного произведения) следовало расписать на отдельные инструменты.

Метод режиссерской работы Фейдера лучше всего характеризуют его собственные слова о рождении фильма. «В первую очередь атмосфера и среда, затем грубоватый сюжет, сильно приближающийся к романуфельетону, и, наконец, точное и тонкое воплощение».

Фейдер не был сторонником сложной съемочной и монтажной техники, его фильмы отличались простотой формы и были понятны всем. А если он и прибегал к усложненным приемам киноязыка, то делал это для того, чтобы более убедительно раскрыть какую-то идею, а не ради формальной эквилибристики. Так, например, экранизируя произведение

==278

Анатоля Франса «Кренкебиль» (1922), он показал (в сцене суда), как свидетель, напуганный вопросами прокурора и адвокатов, сжимается и уменьшается, а когда он вновь обретает уверенность в себе, то вырастает до гигантских размеров. Анатоль Франс, всегда недолюбливавший кино, признал, что экранизация очень удачна, и даже выразил удивление, что в его новелле Фейдер обнаружил качества, о существовании которых он сам, автор, и не подозревал.

После «Кренкебиля» Фейдер поставил несколько добротных, но ничем не примечательных фильмов: «Лица детей» (1924), «Портрет» (1926) и «Грибиш» (1926). Некоторой уступкой коммерческому кино была «Кармен» (1926), картина, созданная специально для популярной эстрадной звезды Ракель Меллер. Фильм не был лишен достоинств, он давал живой и интересный образ Испании, но его основным недостатком была трактовка образа Кармен как пассивной жертвы судьбы, трактовка, абсолютно противоречащая замыслу Проспера Мериме.

Печальный опыт сотрудничества с кинодельцами и вызвал, вероятно, пессимистическое слова Фейдера, сказанные им в интервью для «Юманите». «Мне кажется маловероятным,— заявил режиссер,— чтобы кино могло нормально развиваться в рамках существующей экономической системы».

После этого режиссер попытал счастья в Германии, где для немецкой фирмы поставил «Терезу Ракен» (1928). Было бы неверно считать этот фильм изменой идеалам и примирением с так называемой международной продукцией. В действительности «Тереза Ракен»— один из самых французских фильмов: дух произведения Эмиля Золя полностью сохранен в фильме, а превосходная исполнительница главной роли Жина Манес создала правдивый и полнокровный образ героини.

Экранизируя роман, режиссер постоянно помнил то, что говорил автор в предисловии ко второму изданию «Терезы Ракен». «Героями произведения,— писал Золя,— являются люди, действующие под влиянием нервов и крови, лишенные собственной воли, направляемые в каждой минуте их жизни фатализмом тела. Каждая глава книги — это исследование интересного физиологического случая». Фейдер сохранил душную эротическую атмосферу литературного первоисточника и одновременно кинематографическими средствами вскрыл причины трагедии ^.Терезы. Он разоблачил подлинного убийцу — затхлый мелкобуржуазный мирок лицемерия, ханжества и фальшивой морали.

Фейдер перенял у Золя не только дух его произведения, но и творческий метод, его любовь к бытовым деталям, к подробностям. В фильме «Тереза Ракен» эти детали служат ключом к пониманию психологии героя. Золотая рыбка, плавающая в аквариуме, символ неподвижной, замкнутой Терезы. Изменения в привычке и в одежде дают понять о романе с Лораном и одновременно — представление о течении времени. Наконец в последних сценах фильма кресло, к которому прикована парализованная

==279

мать Камила, превращается в кошмар, в мучительное угрызение совести, заставляющее в конце концов любовников-преступников покончить жизнь самоубийством.

«Тереза Ракен» Фейдера вошла в историю кино как одно из величайших достижений камерного жанра.

Чтобы выявить скрытый динамизм темпераментов и человеческих страстей при внешнем спокойствии, на фоне мертвой статики вещей, необходим был большой режиссерский талант. Особые приемы освещения, наплывы и затемнения как метод связи кадров, плавные движения аппарата — все это дало в результате сдержанный и одновременно аналитический, обнажающий психологию персонажей стиль постановки.

Полной противоположностью «Терезе Ракен» был последний немой фильм Фейдера, поставленный им во Франции,—«Новые господа» (1928), экранизация пользовавшейся огромным успехом на парижских бульварах комедии де Флера и Круассе под тем же названием.

Комедия изображала в кривом зеркале сатиры парламентские нравы и образ жизни политических деятелей Третьей республики. Критиковались как аристократы справа, так и карьеристы слева. Этим последним досталось, может быть, даже больше, ибо авторы показали, как молодой профсоюзный деятель, став министром, потерял голову от успехов и почувствовал себя спасителем страны. Его политический противник и одновременно соперник в любви — старый маркиз — гораздо умнее и опытнее. Несомненно, острие сатиры было обращено прежде всего против социалдемократов, быстро обуржуазивающихся.

На сцене комедия вызывала смех, и только. На экране же обнаружилась вся лживость буржуазного парламентаризма, что, естественно, задело тех, кто хотя и не по имени, а по положению стал предметом критики. Цензура не допустила демонстрации фильма, возражая против сцены драки на заседании парламента («а этого никогда не бывает...») и церемонии открытия рабочего поселка, которую министр провел кое-как, потому что спешил на свидание. Цензуре также не понравилось, что депутат после ночных приключений засыпает на заседании и ему снится, будто скамьи депутатов занимают очаровательные балерины.

Кто дал указание цензуре запретить фильм — этого мы никогда не узнаем, ибо все заинтересованные под нажимом общественного мнения и прессы заявили о том, что они не предпринимали никаких шагов в этом направлении: и тогдашний председатель палаты представителей Фернан Буассон, и министр внутренних дел Андре Тардье, и Франсуа Понсе.

ведавший вопросами культуры. В конце концов с некоторыми купюрами фильм вышел на экраны с юмористическим вступлением, в котором было сказано, что изображенный в фильме парламент не имеет отношения к французскому парламенту, а является плодом воображения автора... Таким образом, как будто н волки были сыты, и овцы целы. Во время сражения

К оглавлению

==280

с цензурой Жак Фейдер находился уже в Америке, где снимал фильм с Гретой Гарбо «Поцелуй» (1929). «Новые господа» были полезной школой для режиссера, осознавшего огромную общественную силу воздействия киноискусства.

В период немого кино Жак Фейдер не создал произведений, которые могли бы соперничать с коммерческим успехом фильмов типа «Чудо волков» и с необычностью фильмов киноавангарда. Однако именно этот режиссер, идущий своей собственной дорогой, занял в марте 1927 года в плебисците Комитета друзей кино первое место среди кинорежиссеров. Результат плебисцита свидетельствовал, что вопреки мнению снобов, презиравших публику, и вопреки мнению кинодельцов, считавших, что у публики нет вкуса, французские зрители сделали правильный выбор. Тот же самый презираемый или недооцениваемый французский зритель первым, еще до критиков, выразил свое восхищение великим талантом Рене Клера.

Рене Клер занялся режиссурой в 1923 году, имея за плечами опыт работы в журналистике; он выступал также в качестве киноактера и ассистента Жака де Баронселли. Первым самостоятельным фильмом Клера была фантазия под названием «Париж уснул, или Невидимый луч» (1924). Дебют его можно рассматривать как программный манифест, о чем лучше всего свидетельствовала статья, опубликованная в парижском журнале «Комедиа» в связи с премьерой фильма. В статье Рене Клер объяснял, что развитие кинотехники не меняет существа кинозрелища. Эстетика кино родилась вместе с первыми фильмами братьев Люмьер, в них соединялись внешнее движение предметов и людей и внутреннее движение самого действия. Из единства двух движений рождается ритм фильма. Для прогресса киноискусства необходимо вернуться к люмьеровской традиции и перестать показывать мертвые пейзажи или бесконечные разговоры неподвижных актеров.

Фильм « Париж уснул» через контраст движения и неподвижности (замирающая под влиянием таинственного луча, а затем пробудившаяся столица) напомнил о старых и забытых истинах. Актеры подчинялись законам и дисциплине движения, а их мимика и жесты напоминали участников бесконечных погонь в «комических» до 1914 года. Режиссер этой веселой фантазии обратился к традиции ранней французской школы кино, в ней он искал элементы народного стиля. Скромный со всех точек зрения фильм с Андре Дидом, основанный на мотиве погони («Погоня за париком»), научил Клера, по его собственным словам, больше многих известных произведений кино. Творчество молодого режиссера с самого начала развивалось под знаком традиций популизма, а не эстетских школ.

И потому нельзя считать «Антракт» (1924) только дадаистской выходкой. Его следует рассматривать как продолжение экспериментов Клера с движением в кино. Лучшим доказательством именно такой позиции

==281

являются его собственные слова, объясняющие происхождение «Антракта», в которых он обрушился как на любителей коммерческих «кинороманов», так и на снобов, признающих лишь фильмы для избранных. «Кинематограф создал несколько достойных произведений,—писал Клер.— «Политый поливальщик», «Путешествие на Луну» и некоторые американские комедии. Другие фильмы (несколько миллионов километров пленки) были в той или иной мере испорчены „традиционным искусством"». Таким образом, «Антракт»— это не только набор авангардистских приемов, но и обращение к традициям Люмьера, Мельеса и Мака Сеннета. А такие цели не ставили перед собой авангардисты, убежденные, что они все создают заново. В «Антракте» можно выделить два направления: дадаистское, проявляющееся в необычности ассоциаций и особенно в ярмарочном эпизоде (танцовщица и стрельба по цели), и традиционалистское — в эпизоде похоронной процессии, завершающемся безумной погоней в стиле старых «комических». В «Антракте» уже формировался индивидуальный стиль Клера, в особенности его пристрастие к балетной композиции фильма, в основе которой лежит ритм танца, определяющий как монтаж, так и движения актеров.

Здесь, вероятно, сказался и личный опыт Клера, который выступал как актер в интересном фильме-балете, поставленном известной танцовщицей Лой Фюллер, «Лилия жизни» (1920).

В следующих фильмах Клера —«Призрак Мулен Ружа» (1924) и «Воображаемое путешествие» (1925) — появляется новый элемент стиля режиссера — фантастика в сочетании с сатирой и шуткой. Клеровская фантастика не имела ничего общего с мучительными кошмарами немецкого экспрессионизма, зато в ней легко обнаружить сходство с фантазиями Мельеса. Мельесовские духи не мучают людей, а подшучивают над ними. Призрак из Мулен Ружа, устраивающий веселые проделки над своими земными знакомыми,— это предшественник американских фильмов Клера «Привидение едет на Запад» (1935) и «Я женился на ведьме» (1942). В «Воображаемом путешествии» наряду с духами и колдуньями впервые появились жители Парижа — мещане, мелкие чиновники, сторожа, владельцы маленьких магазинчиков и т. д. Этот специфический мирок парижских улочек и переулков не раз будет возвращаться в следующих произведениях Клера, режиссера, сделавшего столицу Франции одним из героев многих своих фильмов.

Как для Фейдера, так и для Клера 1926 год был годом компромисса. Клер согласился экранизировать неинтересный роман Армана Мерсье «Любовное приключение Пьера Виньяля». Фильм вышел под названием «Добыча ветра» (1926), не принеся радости ни режиссеру, ни актерам.

Лишь в следующем году Рене Клер добился большого успеха, перенеся на экран популярный в середине XIX века водевиль Лабиша и Мишеля «Соломенная шляпка». Экранизация водевиля в немом кино таила опасность из-за невозможности передать надписями все содержание

==282

диалогов. Клер успешно преодолел эту трудность, найдя нужный ключ для кинематографического воплощения водевиля — ключом этим стал балет.

Экранный вариант водевиля стал намного смешнее оттого, что время его действия в фильме перенесено на пятьдесят лет вперед, в конец XIX века, эпоху карикатурного апогея буржуазного дурного вкуса. «Соломенная шляпка» (1927) начинается надписью — 1895 год.

Эта надпись сразу уводит зрителя в эпоху первых люмьеровских фильмов, населенных персонажами, известными по олеографиям и почтовым открыткам (например, смелый гусарский офицер или сентиментальная невеста). Клер довольно добродушно высмеивал французское мещанство, старое чаплиновское правило — показывать смешными людей, которые хотят казаться солидными и важными — находит в Клере талантливого продолжателя. Вокруг комедийных ситуаций (соломенная шляпа, съеденная лошадью, и приключения глухого как пень дядюшки) Клер строит юмористические перипетии. Наряду с чаплиновскими комедиями «Соломенную шляпку» можно причислить к классическим произведениям комического жанра в немом кино.

Прежде чем приступить к постановке следующего художественного фильма, Рене Клер снял в 1928 году очаровательный репортаж «Башня» о строительстве и архитектуре Эйфелевой башни. Кружевные железные конструкции, заснятые из движущегося лифта, создавали прекрасную зрительную поэму об этой достопримечательности Парижа.

«Двое робких» (1928) — это новое путешествие в страну водевиля. И на сей раз авторами сценического первоисточника были Лабиш иМишель. История адвоката, которому не хватает смелости, чтобы добиться руки любимой, дала возможность Клеру нарисовать сатирический портрет нотаблей провинциального городка. «Двое робких» не могут, конечно, по легкому танцевальному ритму действия сравниться с «Соломенной шляпкой», но в них появилась новая, неизвестная еще сентиментальная нотка, подчеркнутая прекрасными натурными съемками.

Так же как Фейдер, Рене Клер выбрал единственный верный путь создания подлинного искусства для широкого зрителя. Он умело связывал эксперименты с художественными традициями. Очень справедливо замечание Эдмона Гревилля, молодого французского режиссера, который парадоксальную на первый взгляд способность Клера делать подлинно кинематографичные фильмы по сценариям, построенным на чисто литературных приемах, объяснял тем, что Клер не только режиссер, но талантливый писатель. Клер в совершенстве знает специфические особенности кино и литературы, так что может уберечься от ненужного их соединения.

Художник, воспитанный в атмосфере уважения к старому французскому искусству, мог попытаться создать реалистический французский фильм, отдавая себе отчет в важной общественной роли, которую играет народное кинозрелище. Клеру, как пишет его биограф Жорж Шаренсоль,

==283

удалось найти художественное равновесие элементов комизма, фантазии и народности.

Фейдер и Клер не были единственными представителями реалистического направления во французском кино. В конце двадцатых годов как под их влиянием, так и независимо от них появилось немало режиссеров, выбравших вопреки эстетам и вопреки дельцам третий путь. В тот год, когда французское кино добилось успехов благодаря «Терезе Ракен» и «Соломенной шляпке», на экранах Парижа появился замечательный реалистический фильм «Страсти Жанны д'Арк» (1928) Карла Теодора Дрейера.

Режиссер этот не был новичком в кино, но во Франции он делал свою первую постановку и не без сопротивления продюсеров, которые считали бестактным доверять иностранцу, датчанину, постановку фильма о национальной героине Франции. Карл Дрейер нигде не мог найти работу, ибо на его родине не было условий для создания художественно ценных произведений. Несчастье Дрейера заключалось в том, что он начал работать в тот период, когда датская кинематография уже находилась в периоде распада. Вот почему режиссер странствовал из страны в страну, снимал фильмы в Швеции, Норвегии, в Германии, а в 1927 году приехал во Францию. Здесь знали его датскую картину «Хозяин квартиры» (1925), превосходную психологическую комедию о тиране домашнего очага, и более ранний исторический фильм, снятый в Швеции, «Вдова пастора» (1921). Эти два известных во Франции фильма и слава, окружавшая его самое выдающееся произведение, датскую «Нетерпимость» — «Страницы из дневника сатаны» (1921), помогли Дрейеру заключить контракт с небольшой французской фирмой на постановку фильма о Жанне д'Арк.

Режиссер не ставил перед собой задачу сделать исторический фильм в обычном смысле этого слова. В его истории Жанны д'Арк не было постановочной пышности, сцен с участием тысяч статистов.

Сценарий фильма, написанный Жозефом Дельтейлем по архивным материалам о процессе в Руане, ограничивал время и место действия последними неделями жизни героини. В фильме было только четыре декорации — часовня, тюрьма, комната пыток и площадь Руана, на которой сооружен костер. Не бытовые детали и обстановка интересовали режиссера, а человеческая драма. В «„Страстях Жанны д'Арк'',— говорил Дрейер,— я хотел показать правду, человеческую правду. В фильме важна не объективная драма вещей, а внутренняя драма человеческих душ».

Для воплощения этого замысла нужна была новая форма и новый метод работы. Фильм построен почти исключительно на крупных планах, словно бесконечный диалог человеческих лиц: и измученного лица Жанны, и суровых, жестоких глаз и губ ее палачей, членов церковного трибунала. Нашлись критики, которые сочли форму фильма «антикпнематографичной», обвиняя Дрейера в том, что будущее киноискусства он видит в иллюстрировании движущимся образом написанного слова.

==284

В этих догматических суждениях проявилось неумение увидеть в произведении искусства новые и оригинальные качества. Форма «Страстей Жанны д'Арк» была не режиссерскоУпричудой, а сознательной попыткой добиться максимальной концентрации чувств, всей полноты человеческого переживания. Разве можно было иначе показать психологическую драму девушки, у которой хотят отнять веру в правоту ее убеждений? Разве можно было иначе, без помощи слова, показать — минута за минутой — духовную борьбу, борьбу загнанного, несчастного человеческого существа? Спустя много лет и после того, как экран заговорил, немой фильм Дрейера, как отчаянный крик, звал на борьбу с несправедливостью.

Фильм Дрейера глубоко гуманистичен. Процесс Орлеанской Девы стал достоянием истории, а героическая Жанна, сожженная некогда, как еретичка, была впоследствии причислена римско-католической церковью к лику святых. Но сам процесс не утратил актуальности. И по сей день идет борьба неравных сил, и прав был Леон Муссинак, считая процесс в Руане предсказанием многих драм, примеры которых дает повседневная практика классовой борьбы.

Фильм о Жанне был чрезвычайно актуален в 1928 году, когда весь мир был потрясен известием о смерти на электрическом стуле Сакко и Ванцетти, жертв капиталистического «правосудия».

Карл Дрейер применил отличную от общепринятой систему работы. Сцены снимались в хронологическом порядке, а актеры выступали без грима. Хотя это был немой фильм, актеры произносили текст диалогов. Режиссер отказался от оркестра, который, как правило, при съемках немых фильмов создавал настроение у актеров. «В тишине легче найти себя»,— считал Дрейер.

Несмотря на протесты архиепископа Парижа и цензурные купюры, «Страсти Жанны д'Арк» встретили горячий прием у зрителей. В этом фильме, появившемся в самом конце немого периода, ощущалось чистое благородное дыхание гуманизма. Вместе с тем это была победа реализма, творческого метода, выражающего полную правду о человеке.

В конце двадцатых годов число сторонников третьего пути увеличилось. Уже не только Фейдер, Клер и Дрейер укрепляли связи между искусством и зрителем. Ряды реалистов пополнились Жаном Ренуаром, который после просмотра «Безумных жен» Штрогейма пережил озарение реализмом и создал фильм «Нана» (1926), картину разложения буржуазии в период Второй империи, сознательно ориентируясь на лучшие традиции великого французского искусства. «В картинах моего отца и других художников,— писал Ренуар,— я старался открыть тайну нацио^ нального жеста, чтобы показать его на экране». В сценах, где выступают танцовщицы, в остроте видения и в отсутствии всякой идеализации чувствуется влияние полотен Дега.

==285

Под влиянием демонстрировавшихся тогда во Франции советских фильмов покинул эстетскую башню из слоновой кости и Жан Эпштейн, сняв прекрасный фильм о жизни бретонских рыбаков «Finis terrae» (1929). В фильме были заняты непрофессиональные актеры, и вся картина — это образный диалог двух стихий: моря и земли.

Доказательством усиления реалистических тенденций может служить появление молодого поколения документалистов-авангардистов, которые свою миссию видели в отражении на экране действительности.

Пьер Шеналь — автор репортажа о работе парижских киностудий «Кинематографический Париж». Жорж Лакомб интересно рассказал о парижских старьевщиках в картине «Зона» (1928), а лауреат конкурса журнала «Сине-магазин» на лучшую рецензию кинокритик Марсель Карне создал поэтический фильм о ярмарочных развлечениях в предместьях Парижа «Ножан, воскресное Эльдорадо» (1930). И наконец, в завершение немого периода в парижском кинотеатре авангардистов «Старая голубятня» состоялась премьера документального фильма молодого дебютанта Жана Виго «По поводу Ниццы» (1930).

Жан Виго*— сын арестованного и, по слухам, убитого полицией за антивоенную журналистскую деятельность в период первой мировой войны анархиста Альмерейда Виго. Крестным отцом будущего режиссера был Жан Жорес. Виго, с детства больной туберкулезом, проведший половину своей короткой жизни в санаториях, работал над этим фильмом в трудных полулюбительских условиях в течение трех лет. Помогал ему кинооператор Борис Кауфман, родной брат Дзиги Вертова.

«Мой фильм,— говорил Жан Виго на парижской премьере,— это шаг в направлении социального кино. Он тем отличается от обычных репортажных фильмов и хроники, что автор хочет в нем подчеркнуть свою точку зрения, поставить точку над i». Фильм показывал контраст Ниццы бездельников и Ниццы трудящихся, готовящих для богатой элиты ежегодное карнавальное зрелище. «Мой фильм,— говорил Виго,— показывает последние конвульсии общества, которое до такой степени забыло о своей ответственности, что привело нас к неизбежному революционному выводу».

Фильм Виго был последним аккордом реалистического направления во французском немом киноискусстве и одновременно первой ласточкой нового, углубленного реализма, который в эпоху звукового кино привел многих режиссеров Франции на позиции борьбы за лучшее будущее человека.

Виго, Жан (1905—1934). В 1925—1926 гг. изучал литературу в университете. В 1926—1928 гг. находился в санатории для туберкулезных больных. В последующие два года работал помощником фотографа.

Фильмы: «По поводу Ниццы» (1930), « Жан Тарис, чемпион по плаванию» (1932), «Ноль по поведению» (1933), «Аталанта» (1934).

==286

00.htm - glava26

Глава XXIII КИНО В ДРУГИХ СТРАНАХ

В конце двадцатых годов на земном шаре, пожалуй, уже не осталось ни одной страны, в которой не снимались бы фильмы. Конечно, успех этих попыток определяла степень экономического и культурного развития. Чаще всего дело сводилось к созданию немногих, иногда нескольких десятков документальных фильмов. Такого рода продукцией могли похвастаться балканские и скандинавские (за исключением Швеции) страны, а также большинство южноамериканских республик. В некоторых же странах кинофильмы выходили более упорядочение и регулярно, создавались также и художественные картины. На Европейском континенте такими странами были Испания, Португалия, Австрия, Чехословакия и Польша. В Южной Америке в период немого кино лишь Аргентина сумела наладить национальное кинопроизводство. Наконец, в Азии довольно рано, примерно к 1914 году, возникла японская кинопромышленность, выпускавшая ежегодно сотни фильмов.

Какую роль сыграли эти рассеянные по всему свету кинематографии в развитии киноискусства? Каков был их художественный вклад? Ответить на этот вопрос нелегко. Первая и основная трудность заключается в том, что в большинстве случаев фильмы малых кинематографий не известны и даже не описаны, поэтому нельзя определенно говорить о художественных достоинствах или недостатках фильмов, которые мы знаем лишь по названиям. Вторая трудность — это невозможность определить четкие сравнительные критерии, поскольку, например, фильмы азиатских стран создавались на основе совершенно иных эстетических принципов, нежели европейские или американские. И наконец, третья и последняя трудность: творческие связи и взаимовлияние кинематографических центров были более тесными и имели большее значение в годы немого кино, нежели в следующем периоде, когда кино заговорило. И сегодня нельзя точно установить все прямые и косвенные последствия этих международных контактов.

В середине двадцатых годов, в сущности, лишь четыре кинематографии вносили серьезный вклад в развитие и формирование киноискусства:

==287

Советского Союза, Франции, Германии и Соединенных Штатов Америки. Из прежних «киногигантов» Дания и Швеция в этот период переживали глубокий кризис, в двух других — в Италии и Англии — лишь в самом конце немого периода появились первые признаки возрождения киноискусства.

Из других не рассматривавшихся до сих пор центров производства кинофильмов большинство не могло похвастаться серьезными художественными достижениями. Фильмы, снимавшиеся в Испании и Португалии, демонстрировались только на местных рынках, да еще в Латинской Америке. Обе эти страны не сумели создать оригинального национального стиля, и их фильмам было далеко даже до среднего уровня коммерческой продукции Франции или Италии. Точно так же можно оценить австрийскую кинематографию, которая благодаря организационным талантам Александра Коловрата, основателя и директора студии «Саша-фильм» в Вене, играла одно время довольно значительную роль в развитии так называемой международной продукции. В Вене встречались актеры и режиссеры со всего Европейского континента и общими усилиями создавали космополитические драмы, комедии или оперетты. В Австрии проходили съемки монументальных исторических фильмов,поражавших пышностью декораций и тысячными толпами статистов, таких фильмов, как «Содом и Гоморра» (1922) и «Самсон и Далила» (1923) режиссера Михая Кертеса. Серия музыкальных фильмов о Штраусе, Легаре и Шуберте ни в малейшей степени не предвещала тех успехов, которых достигли австрийские ателье в этой области в тридцатые годы.

Из стран, возникших на развалинах австро-венгерской монархии, только Чехословакия может похвастаться интересными фильмами. Венгрия пережила в течение пяти революционных месяцев 1919 года период национализированной кинематографии, однако планы развития социалистического кино были сорваны победой реакции. Адмирал Хорти не создал в годы немого кино условий для развития кинопромышленности, не говоря уже о художественном уровне фильмов.

Многие творческие работники венгерского кино, довольно бурно развивавшегося в годы первой мировой войны, были вынуждены покинуть страну. Среди эмигрантов оказался и один из первых теоретиков нового искусства Бела Балаш.

Из стран, в которых фильмы не выпускались регулярно, необходимо вспомнить о Голландии, родине одного из самых выдающихся режиссеров-документалистов Йориса Ивенса. В последние годы немого кино Ивенс создал свои первые фильмы —«Мост» и «Дождь».

Наконец, рассматривая кинематографию двадцатых годов, нельзя обойти молчанием японское кино, которое, правда, не повлияло на формирование европейского и американского немого кино, но создало свой собственный специфический стиль, отличающийся высокими художественными достоинствами. Японское кино, которое вызвало сенсацию

==288

77 Морис де Фероди в фильме «Кренкебиль» Ж. Фейдера (1923)

78 Из фильма «Новые господа» Ж. Фендера (1929)

79 Из фильма « Париж )снул» Р. Клера (1923)

80 И3 фильма «Соломенная шляпка» Р. Клера (1927)

81 ,82 Гене "Фальташетти в фильме «Страсти Жанны д'Арк» К. Дрейера (1928)

|

|

|

|

83

|

Из фильма «Рельсы» М. Камерини (1929) |

|

84 Из фильма «Рыбачьи с>да» Д. Грирсон.1 (1929) 85 Из фильма «Дождь» И. Ивенса (1929) |

86 Карел Нолл в фильме «Бравый солдат Швейк» К. Ламача (1926)

на международных кинофестивалях 50-х годов, прошло долгий и трудный путь развития. Об этом следует помнить. А вот индийское и китайское кино представляют интерес только в звуковом периоде, ибо годы немого кино не сформировали творческого лица этих кинематографий. Так же обстояло дело с мексиканским и бразильским кино. Только с приходом звука они смогли внести свой вклад в мировое киноискусство.

Такой краткий обзор кинематографий был необходим для упорядочения материала и для подготовки ответа на поставленные в начале главы вопросы. Чтобы создать полную картину состояния киноискусства в немом периоде, нам придется поговорить об итальянской и английской кинематографиях, заняться чехословацким и польским кино, остановиться на венгерском эксперименте 1919 года, рассмотреть деятельность Белы Балаша и Йориса Ивенса и закончить эту панораму мирового кино рассказом о японской кинематографии, находившейся в изоляции, вдали от главных путей развития «седьмого искусства».

В первые послевоенные годы Италия еще пользовалась плодами былого величия. Итальянские фильмы охотно покупались странами Центральной и Южной Европы, и даже Америка не закрывала двери перед итальянским импортом. Еще в 1923 году, то есть в период расцвета американского кино, в одном из плебисцитов на самую популярную звезду первое место заняла не Мэри Пикфорд, а Франческа Бертини. Однако процветание длилось недолго, оно покоилось на очень шатком экономическом и творческом фундаменте.

В 1919 году, отвечая на анкету о будущем итальянского кино, распространенную журналом «Ля вита чинематографика», критик Джузеппе Вити заявил: «У итальянцев нет творческой силы. Они предпочитают спать, сладко мечтая под лазурным небом родины. Современная итальянская кинематография — это прибежище второсортных и третьесортных авторов. Это прибежище разбойников, обкрадывающих старые литературные и драматургические шедевры, чтобы прикрыть бездарный фильм именем великого писателя».

Фильм ставился с целью продемонстрировать красоту звезды, поразить публику пышностью декораций. Или же ее стремились завлечь названием всемирно известного романа, экранизируемого не в первый раз. Таково происхождение новых вариантов «Камо грядеши?» (1924) или «Последнего дня Помпеи» (1926). А «Мессалину» (1923) пионер исторического фильма Энрико Гуаццони снял только для того, чтобы ослепить зрителей гонками квадриг (еще до «Бен Гура» Фреда Нибло) и дать возможность блеснуть красотой и талантом графине Лигуора, исполнительнице главной роли.

Итальянские исторические фильмы быстро вырождались и все чаще напоминали карикатуру на свое величественное прошлое.

19-5

==289

Делались попытки вернуть исторический фильм к жизни посредством модных в те годы «международных комбинаций». Продюсер «Камо грядеши?» и создатель УЧИ («Унионе чинематографнка итальяна»), мощного треста, объединившего все студии и прокатные конторы, адвокат Бараттоло пригласил на роль Нерона из Германии Эмиля Яннингса и Георга Якоби как сорежиссера Габриеллино Д'Аннунцио.

Но ни знаменитые имена, ни миллионы, потраченные на фильм, не сделали его событием искусства. Новый вариант «Камо грядеши?» был гораздо слабее фильма Гуаццони, который десятью годами раньше завоевал для итальянской кинематографии иностранные рынки.

Еще печальнее и одновременно забавнее история создания «Последних дней Помпеи». Сначала постановщиком фильма был Амлето Палерми, а в главных ролях снимались известные итальянские актеры Диомира Якобини и Лидо Манетти. По ходу съемок продюсеру не хватило денег, и он поехал в Вену, чтобы найти средства для завершения фильма. В Вене обещали помочь, но при условии замены исполнителей главных ролей на популярных тогда венгерских актеров Марию Корда и Виктора Варкони. Продюсер согласился на это предложение, заплатил итальянским звездам миллионную компенсацию и повторил съемки с новыми исполнителями. Но опять не хватило денег. На этот раз продюсер отправился в Берлин. Здесь также поставили условие: ввести немецкого актера Бернарда Гёцке и заменить режиссера. Продюсер и на это дал согласие, пригласив для завершения фильма Кармине Галлоне. Результат всех этих операций? Появление на экранах слабого фильма стоимостью семь миллионов лир. И каждая такая международная продукция кончалась серией банкротства, ликвидацией студий и прокатных контор. Мощный трест УЧИ, который, по замыслу его основателя, должен был противостоять конкуренции Соединенных Штатов не выдержал провала «Камо грядеши?».

После 1924 года судьба итальянской кинематографии была решена. У ней уже не было ни организационных, ни — что важнее — творческих сил, чтобы вдохнуть жизнь в разъедаемый коммерческой ржавчиной производственный аппарат. Духовный отец итальянского кино предвоенных лет Габриель Д'Аннунцио после своей лебединой песни, экранизации драмы «Корабль» (1920, режиссер Габриеллино Д'Аннунцио, сын поэта), отошел от кино. В новых политических и общественных условиях д'аннунцианизм перестал привлекать публику. После войны риторика опротивела, а фашизм еще не успел вновь приучить к ней общество.

В кино пришли новые писатели — пророки, любимцы итальянской буржуазии — Гуидо да Верона и переводимый на все языки мира Питигрилли. Это они задают теперь специфически декадентский тон итальянским салонным драмам. Итальянское кино, скованное тесными рамками светских конфликтов, задыхалось в душной атмосфере глупейших исто-

К оглавлению

==290

рий любви, ненависти и ревности. Героями безнадежно примитивных будуарных романов все чаще становились так называемые романтические итальянцы, завсегдатаи пансионатов для иностранных туристов. Итальянское кино рвало связи с литературными традициями и становилось наряду с бульварной литературой и скверным театром выразителем мелкобуржуазных вкусов. Вытесненное с иностранных рынков, оно начинало терять почву под ногами и в самой Италии, где все более ощутимой становилась американская конкуренция. До прихода к власти Муссолини спасти отечественную кинематографию пытался профсоюз работников кино ФАЧИ («Федерационе артистика чинематографика итальяна»), объединявший в своих рядах как творческих деятелей, так и технический персонал. 28 ноября 1921 года союз организовал массовую демонстрацию перед министерством промышленности под лозунгом защиты интересов итальянского кино. Правительство, однако, не спешило с принятием мер. А несколько месяцев спустя, после фашистского марша на Рим, профсоюзы потеряли все свои права. Теперь судьбы кинематографии решал только и исключительно Муссолини.

Новый вождь Италии не жалел туманных обещаний, настаивая вместе с тем на том, чтобы итальянские кинопромышленники сами доставали деньги на создание фильмов. Дуче подчеркивал роль и значение кино для укрепления строя и пропаганды фашистских идей. Он даже милостиво согласился лично выступить в кинотрилогии, посвященной маршу на Рим: «Марш в ночи», «Марш днем» и «К небесам». Фильмы эти демонстрировались в годовщину марша на Рим. Но ни участие главы государства в документальных фильмах, ни создание государственного института ЛУЧЕ (1925), целью которого была пропаганда фашистских идеалов средствами кино, не помогли разваливающейся кинематографии.

Не помогла ему также и специальная фашистская киноорганизация («Кооператива чинематографика фашиста»), созданная в 1923 году писателем Кальцо Бини.

Словом, все попытки возрождения былого величия кончились неудачей. В 1927 году фашистское правительство начало непосредственно вмешиваться в кинопроизводство, заключив соглашение с новым монополистом Стефано Питталуга, который на развалинах империи УЧИ создал новый трест, объединивший несколько сотен кинотеатров на территории всей страны и четыре киностудии—«Чинес», «Цезарь», «Палатино» в Риме, а также «Итала» в Турине. Муссолини представил Питталуге монопольное право на эксплуатацию фильмов, создаваемых институтом ЛУЧЕ, оказав ему одновременно поддержку в налаживании производства художественных фильмов.

Затем Муссолини издал декрет, согласно которому итальянские кинотеатры с 1 октября 1928 года должны были демонстрировать не менее 10% национальных фильмов. Декрет, названный по имени подготовившего

19*

==291

его текст, Декретом Беллуццо, вначале не имел реальных шансов претворения в жизнь. Как писала иностранная пресса, сотни владельцев итальянских кинотеатров тщетно искали итальянские фильмы, чтобы обеспечить соблюдение декретной квоты. Но добыть эти фильмы было нелегко, ибо Питталуга, связанный соглашениями с американскими студиями «Парамаунт» и «Фёрст нэшнл», а также с немецкими УФА и «Терра», больше заботился о прибылях от проката, нежели о производстве национальных итальянских фильмов.